青云黃允松:中立策略如何在BAT混戰中開辟云計算新天地

云計算領域當前備受關注,各大企業爭相布局,初創企業亦絡繹不絕。其中,有一位名叫黃允松的人,他在IBM公司從事云計算相關工作近十年,自2012年起便投身創業,專注于云計算領域。這一過程中,他經歷了眾多故事、挑戰與機遇,這些都值得我們深入研究和了解。

IBM的云計算經歷

黃允松在IBM工作了將近十年,這段時間對他來說是積累經驗的關鍵時期。這并非一段短暫的光陰,而是他深入探索云計算的漫長過程。在這期間,他大部分時間都在研究云計算相關的技術。IBM服務了眾多大型客戶,特別是銀行這類的大客戶。這段經歷讓黃允松對銀行業有了深刻的理解,掌握了他們的痛點和需求,為他的創業之路奠定了堅實的基礎。從大公司積累經驗后投身創業,這種情況并不少見,許多成功的創業者都曾走過類似的道路。

他離開IBM的決定是經過周密考慮的。當時,他看到云計算領域蘊藏著無限可能。在IBM,他不僅掌握了技術和經驗,還體會到了大型企業在云計算領域的拓展模式。然而,他懷揣著個人見解,渴望嘗試新的道路。

創業初期的探索

自2012年起投身創業,他遭遇的卻是充滿挑戰的市場。國內外知名企業眾多,從亞馬遜、微軟谷歌到國內的BAT,再到眾多新興力量,每家都在云計算領域有所成就。對于青云這樣的初創企業,想在如此激烈的競爭中立足實屬不易。2012年底進行Beta版內測時,甚至出現了架構完全錯誤的問題。這種突發狀況對初創企業來說無疑是巨大的危機,但黃允松和他的團隊并未氣餒,三人連續多夜努力改進。這充分體現了他們的決心和毅力。

創業之初,團隊規模不大。到了2014年初,即便公司成功完成了2000萬美元的B輪融資,成員也僅有7人。盡管力量單薄,但他們的目標清晰,立志在云計算領域開創一片新天地。這種不畏艱辛、條件簡陋的創業起點,是許多初創公司初期的常態。

公有云領域的發展

他們公有云業務取得了一定進展,到2014年中期,已有近兩萬家企業成為用戶,其中多數為互聯網初創企業。然而,此時他們也遇到了疑問。投資者開始對盈利模式提出質疑,盡管擁有客戶,但尚未找到盈利之道,這成為了一個迫切需要解決的問題。這種業務擴張與盈利模式之間的矛盾,是眾多初創企業在早期普遍面臨的問題。

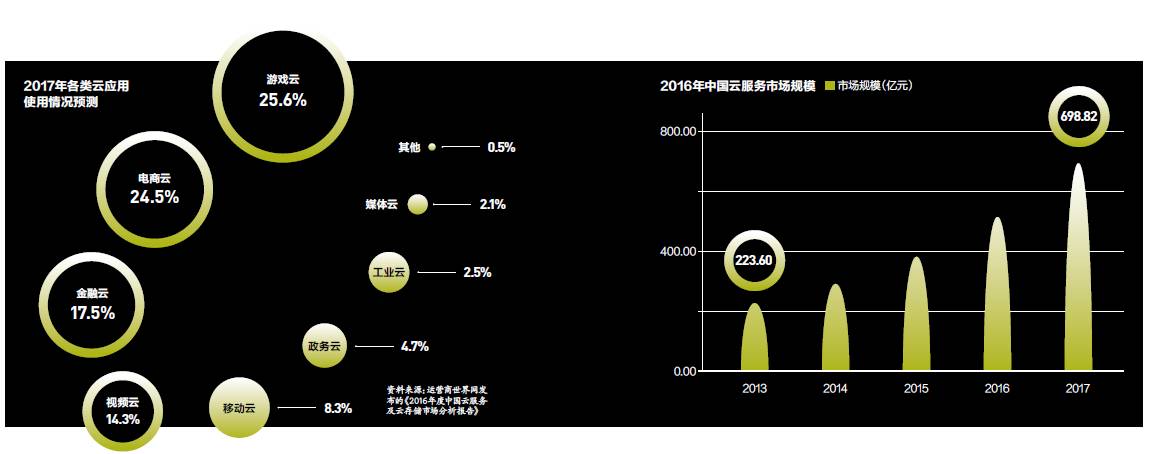

盡管面臨疑問和挑戰,他們仍在公有云領域持續進步。當時,公有云市場已有阿里云、騰訊云等強勁對手。市場競爭激烈,巨頭環伺,要想擴大市場份額,必須付出極大的努力。

轉戰私有云

創業公司若僅限于公有云業務,生存實屬不易,于是他們開始轉向私有云領域。招商銀行便成為了他們私有云業務發展的關鍵目標。黃允松看重招商銀行在銀行業科技創新方面的地位,成功拿下它具有里程碑意義。他和同事頻繁前往招商銀行進行人臉識別,訪問過程頗為艱辛。他往返于京津與深圳兩地,這一過程持續了很長時間,卻始終未見曙光。當時,其他大型企業在此領域也進展有限。在這種孤軍奮戰、缺乏支援的項目中,他們的處境頗為艱難。

在這段時間里,不少知名企業都向青云伸出了橄欖枝,意圖收購,開出的條件也相當優厚。這無疑是個巨大的誘惑,但他們并未動搖,仍舊堅守著自己的選擇。他們渴望通過成功收購招商銀行項目,在私有云市場占據一席之地。

市場競爭與生存空間

陳維廣認為,青云面對的競爭者眾多。在公有云領域,阿里云和騰訊云的實力不容忽視,而在私有云領域,華為和華三同樣構成強勁的對手。然而,各方各有其側重點。比如,企業非常看重數據獨立性和安全性,對大企業往往持有警惕態度,正如菜鳥和順豐之間的例子所示。這種企業間的競爭與合作關系,復雜且多變。

市場規模相當可觀,若能找準自己的位置,仍保有一定的生存余地。青云需清晰認識自身優勢及獨特的競爭策略,還需持續深挖潛力,方能在這競爭激烈的市場中保持生存并實現發展。

投資背后的故事

青云的成長歷程中,投資扮演了關鍵角色。甘泉一直有勸黃允松創業的念頭,頻繁向他推送創業方案。黃允松與陳維廣交流后,陳維廣認為產品有潛力,黃允松也展現出了真誠,并承認了產品的問題。鑒于云計算市場正處于爆發期,陳維廣選擇了投資。然而,當時許多人持懷疑態度,比如甘泉在百度的上司就認為這不太可靠,覺得這種創業項目應由大公司承擔,這樣的項目承受的壓力更大。

黃允松在這樣的環境中不斷前行,質疑與支持交織。創業之路充滿挑戰,但他始終堅定地走向云計算領域。讀者們,若你們身處他的境地,能否保持這份執著?期待大家的點贊、轉發,并在評論區分享您的見解。

作者:小藍

鏈接:http://www.tymcc.com.cn/content/7077.html

本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。